Bérengère Warluzel & Charles Berling – Apprendre la liberté.

« Montessori » du 12 au 20 novembre à Châteauvallon à Ollioules.

Du 12 au 20 novembre, à Châteauvallon, Bérengère Warluzel incarne Maria Montessori sous la direction de Charles Berling. Ensemble, ils poursuivent leur exploration des grandes figures de la pensée, après Hannah Arendt, en donnant chair à une femme visionnaire qui a bouleversé notre regard sur l’enfance.

Qui était Maria Montessori et qu’est-ce qui vous a intéressés chez elle ?

Charles : Nous avions travaillé ensemble sur Hannah Arendt. J’y avais vu un magnifique défi : mettre en scène les mots d’une philosophe, incarner sa pensée. Puis Bérengère est revenue avec Maria Montessori. Je la connaissais de réputation, mais peu en profondeur. Bérengère a cette capacité à aller chercher dans les textes, à construire un corpus qu’elle rend vivant. Ce qui m’a bouleversé, c’est le trajet de cette femme scientifique, pionnière dans un monde d’hommes, et son regard d’une justesse incroyable sur la petite enfance. Le spectacle raconte une histoire profondément humaine, qui remet en question notre manière de penser l’éducation, et même la société.

Bérengère : Il y a une continuité avec Hannah Arendt. Arendt s’interroge : comment faire naître le désir de penser ? Montessori, elle, y répond concrètement. Sa vie entière est tournée vers cette question : comment développer la liberté et l’autonomie de penser. Maria Montessori, tout le monde croit la connaître, mais en réalité peu de gens connaissent sa philosophie dans son ensemble. Très jeune, j’en avais entendu parler : mon arrière-grand-mère avait lu ses écrits dans les années 1920. Puis sa pensée a été un peu dévoyée — réservée à des écoles pour enfants favorisés, alors qu’elle défendait une vision universelle de l’humain. Montessori, c’est plus qu’une pédagogie, c’est une philosophie, une vision du monde.

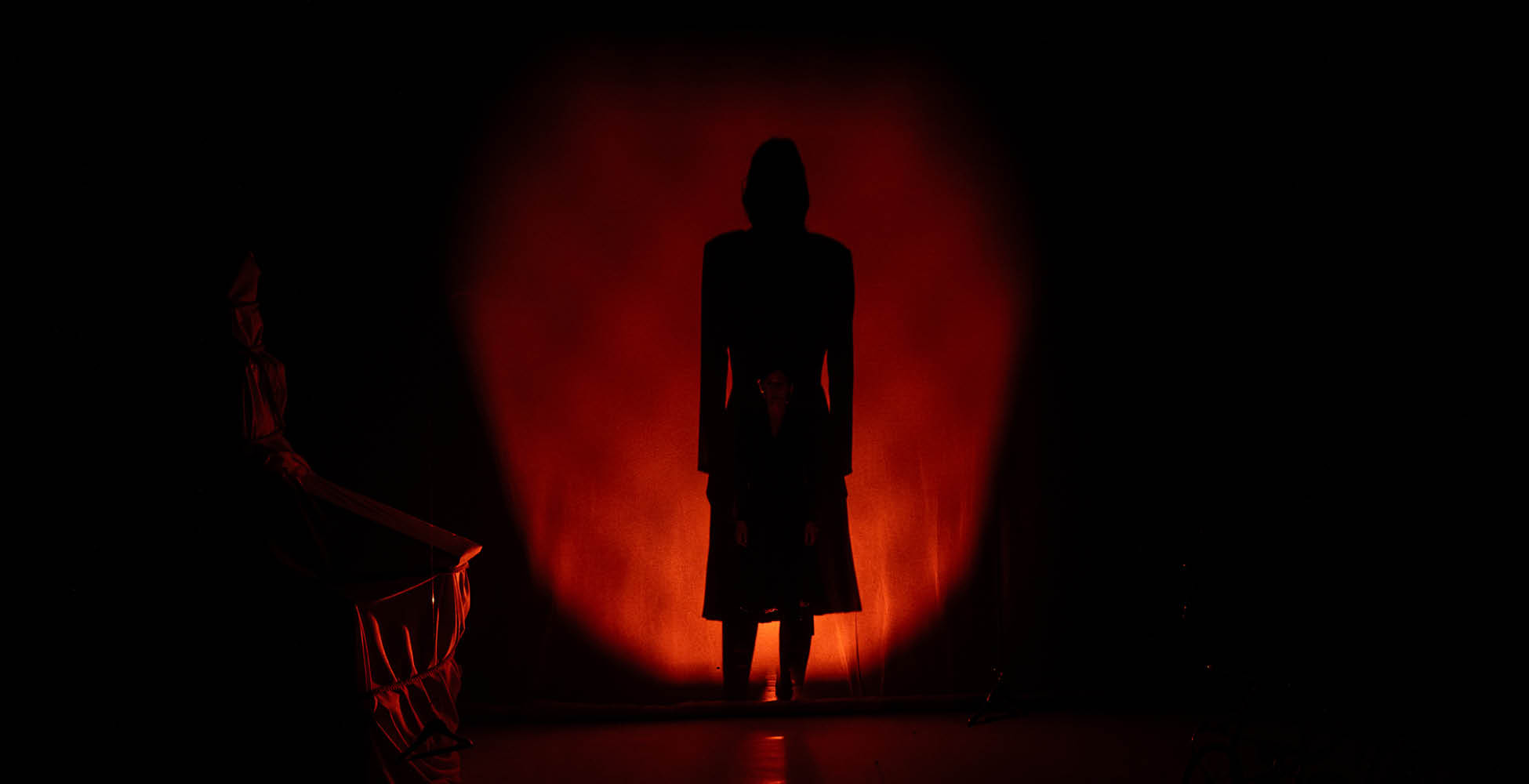

Charles : Ces femmes comme Montessori ou Arendt nous attirent parce qu’elles défendent la dignité et la liberté humaines. Montessori ne se contente pas de rêver un monde meilleur, elle donne des outils concrets pour y parvenir. Elle a un regard scientifique sur l’enfant — non pas maternel — et révèle à quel point les enfants détiennent les réponses, s’ils sont écoutés. Ce ne sont pas des adultes miniatures : ils portent en eux des qualités que nous perdons souvent. Et comme pour Arendt, nous faisons du théâtre, pas une conférence. Il s’agit d’une « classe fantomatique », où l’on fait apparaître ce qui n’existe pas, c’est la magie du théâtre.

Parlez-nous de sa méthode et de sa vision de l’enfant.

Bérengère : Elle disait souvent qu’elle n’avait pas de « méthode », mais une approche. Tout part de la psychologie de l’enfant. Ses outils pédagogiques sont pensés scientifiquement, jusque dans le moindre millimètre. Nous ne cherchons pas à prôner la méthode Montessori, mais à la faire découvrir. Nous sommes allés dans des classes Montessori : trente enfants de trois à six ans, et pas une fois la maîtresse ne dit « chut ». C’est fascinant. Ce qui nous a frappés, c’est la liberté, le calme, la concentration. Et puis, Maria Montessori elle-même n’est pas un personnage lisse : elle a eu un enfant, une vie passionnée, des contradictions. C’est une femme profondément humaine.

Charles : Cela rejoint le théâtre. Le théâtre, c’est concret, charnel, il donne à toucher la réalité. Montessori aussi invite à cette expérience directe, au contact du monde — à l’opposé des écrans qui nous en éloignent. C’est pourquoi cette aventure est, pour moi, éminemment théâtrale.

Comment avez-vous imaginé la mise en scène, sans enfants sur le plateau ?

Charles : Je préfère que le public vienne découvrir « la magie du théâtre ». Mais disons que la scénographie s’inspire directement d’une salle Montessori : des chaises et des tables de toutes tailles, adaptées à chaque corps. Cette diversité, cette attention à l’autre, sont au cœur du dispositif. On voit éclore à la fois Maria Montessori, son histoire, et sa « classe ».

Bérengère : J’ai réécrit certains textes à partir de ses écrits originaux, y compris en italien, pour y inclure sa vie personnelle. Montessori a évolué au fil du temps : médecin, puis pédagogue, puis militante pacifiste travaillant avec Gandhi — après avoir un temps collaboré avec Mussolini, qu’elle croyait progressiste au début, et décorée de la Légion d’Honneur par Léon Blum en 1949. Sa vie est un roman.

Et puis il y a la place de l’art : elle faisait écouter de l’opéra aux enfants, leur lisait Dante, les incitait à inventer des suites ! Elle refusait l’idée que la complexité ne soit pas accessible aux enfants. Ils réclamaient : « Fais-nous Dante ! » — et ils jouaient « L’Enfer » comme une pièce de théâtre.

Fabrice Lo Piccolo.