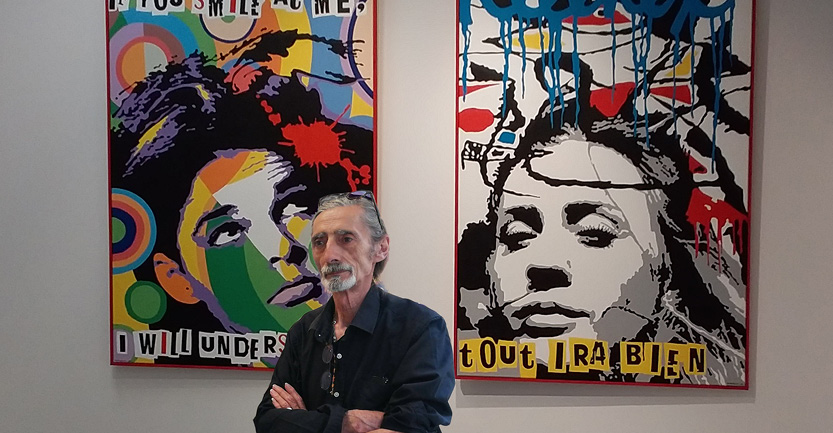

Daniel Chaland – Ce n’est pas violent, c’est intense.

HORS-SÉRIE Arts Plastiques

« The sound of silence » du 28 juin au 24 août à l’espace St Nazaire à Sanary

À l’occasion de son exposition estivale « The sound of silence » à l’Espace Saint-Nazaire de Sanary-sur-Mer, Daniel Chaland revient sur son parcours, ses influences et sa manière bien à lui de faire dialoguer peinture et engagement.

Quel a été votre parcours artistique ?

Je suis né à La Seyne-sur-Mer. Mon père travaillait aux chantiers navals. Après le BEPC, j’ai intégré l’École des Beaux-Arts. Je ne voulais pas suivre le même chemin que la plupart des jeunes de ma cité : finir au chantier. Très vite, un de mes professeurs m’a repéré et m’a intégré à une exposition avec des étudiants bien plus avancés. Ce fut un déclic. J’ai poursuivi mes études artistiques à l’École Estienne à Paris, puis à l’Ecole Supérieure d’arts d’Aix-en-Provence, où j’ai obtenu un DNSEP. J’ai enseigné durant de nombreuses années les arts graphiques et la publicité, avant de créer des ateliers dans plusieurs cités HLM du Var. Parallèlement, j’ai monté une compagnie d’art de rue, où je peignais non pas sur les murs, mais à même le sol. Ce travail de plasticien de rue m’a accompagné une quinzaine d’années, avec des participations à des festivals comme Aurillac ou Chalon. Il me permettait d’équilibrer deux élans : la réflexion lente de l’atelier et une expression plus directe, plus libre, dans l’espace public.

Quelles sont vos influences principales ?

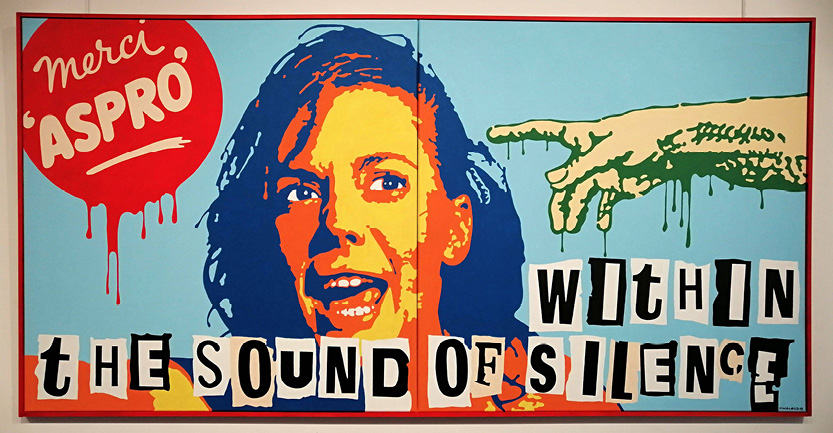

Je suis très marqué par la culture des années 60-70 : la contre-culture, les Doors, mais aussi la chanson française engagée, avec des figures comme Léo Ferré ou Catherine Ribeiro. Ce sont des voix qui m’accompagnent depuis longtemps. Je reprends parfois des paroles de chansons que j’intègre dans mes tableaux. Certaines œuvres portent directement le titre d’un morceau, d’autres contiennent juste une phrase. Le texte est toujours présent, en français ou en anglais selon la langue d’origine. Cela participe à la construction du sens. Mon travail croise aussi des références visuelles issues de l’histoire, de la mémoire collective. J’aime brouiller les pistes en mêlant des figures célèbres à des anonymes. On croit reconnaître un visage, mais c’est une silhouette recomposée, un souvenir réinventé. J’essaie de parler à la fois de l’Histoire avec un grand H, et des histoires ordinaires qui façonnent notre humanité.

Comment construisez-vous vos tableaux ?

Mes tableaux sont assez grands, souvent au format 1,50 m x 1 m, parfois plus. Je me limite un peu aujourd’hui à cause de mon espace de travail, mais j’ai toujours eu du mal à peindre petit. Il me faut de l’amplitude pour faire vivre mes couleurs et mes compositions. Ma peinture est une forme de « pop sociale », très ancrée dans la figuration narrative. Je joue avec les contrastes, les fragments d’images, les slogans, les aplats vifs. Ce qui m’a toujours fasciné, c’est le télescopage d’images : enfant, je feuilletais les magazines, et il suffisait de tourner une page pour passer d’une publicité à une image de guerre. Cette absurdité m’a marqué. C’est un peu cette logique que je poursuis, entre le léger et le tragique, entre la beauté et le chaos. Je pense que mes toiles racontent cela : le monde dans ses paradoxes. Ce n’est jamais violent, mais toujours intense.

Que présentez-vous à Sanary cet été ?

L’exposition montre en grande partie des œuvres inédites, réalisées récemment et encore non publiées sur mon site. À l’étage, on retrouve aussi quelques travaux plus anciens, comme une série de portraits de femmes éditée par la Région Sud, accompagnée d’un texte de l’écrivain Jacques Serena. J’ai aussi mené des projets engagés, notamment une série de nus réalisés avec des prostituées volontaires, vendus au profit d’une association parisienne qui aide ces femmes âgées, souvent oubliées, alors qu’elles ont cotisé toute leur vie sans droits en retour. C’est important pour moi que l’art porte un propos, une mémoire, une émotion. Et si les visiteurs ressortent de l’exposition en se sentant un peu plus vivants, alors c’est que le tableau a rempli son rôle.

Grégory Rapuc