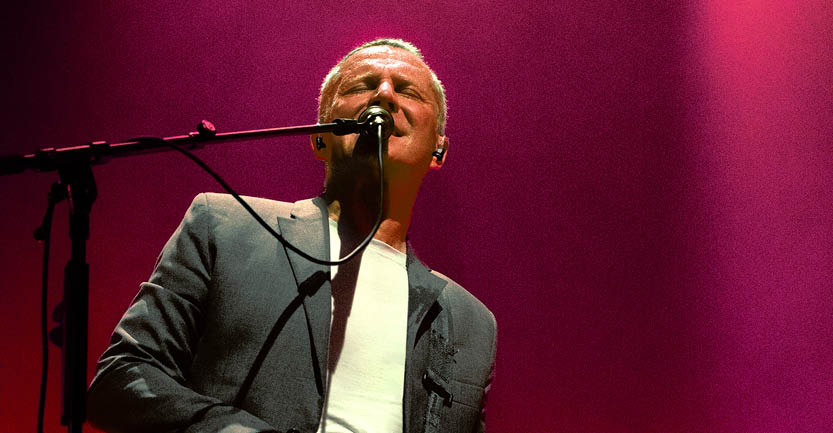

Jako Maron – Le maloya, une musique de transe, une musique de terre.

Jako Maron en concert le 19 juin.

Artiste réunionnais à la croisée du maloya et de l’électro, Jako Maron réinvente le patrimoine sonore de son île à coups de machines et de mémoire. À l’occasion de sa venue au Metek Festival à Toulon, il revient sur son parcours, ses choix artistiques et sa vision du lien entre tradition et modernité.

Vous êtes reconnu pour fusionner les musiques traditionnelles réunionnaises, notamment le maloya, avec des sonorités électroniques. Qu’est-ce qui vous a poussé à explorer cette hybridation ?

Au départ, je voulais faire quelque chose d’original. Je viens du hip-hop, un univers où l’on travaille beaucoup à partir de samples, de boucles. Très vite, on a commencé à piocher dans la musique réunionnaise, à chercher des sons dans les cassettes, les vinyles, les vieux enregistrements. Et puis je me suis demandé : qu’est-ce qui, dans notre musique, pourrait vraiment dialoguer avec les machines ? Le maloya s’est imposé de lui-même. C’est une musique rythmique, percussive, avec peu de mélodies. Elle a un vrai potentiel pour se transformer sans se perdre. Et surtout, elle me touche profondément.

Le Metek Festival met en avant des artistes singuliers et engagés, issus de diverses cultures sonores. Que représente pour vous le fait d’y participer ?

Pour être honnête, je ne connaissais pas encore ce festival quand on m’a proposé d’y jouer. Mais en découvrant son esprit, j’ai tout de suite senti une affinité. Ce mélange d’univers, cette volonté de mettre en lumière des musiques vivantes et enracinées, c’est exactement ce que je défends. Je représente une musique traditionnelle, le maloya, mais je la joue avec des outils contemporains. Mon approche, ce n’est pas de faire de l’électro avec un peu de maloya — c’est plutôt l’inverse. Je m’appuie sur la puissance des machines pour amplifier l’essence du maloya, sans le trahir. Je ne mets pas un « kick » sur tous les temps comme dans beaucoup d’électro : j’essaie de conserver la structure rituelle, les rythmiques propres à cette musique. C’est du maloya électronique, mais c’est toujours du maloya.

Dans vos morceaux, on ressent une forme de spiritualité, presque rituelle. Est-ce quelque chose que vous recherchez ?

Oui, je le ressens aussi, de plus en plus. Quand je suis sur scène, j’ai parfois l’impression de mener un rituel. Le public entre dans une transe, une sorte de connexion avec quelque chose de plus grand. Et ça, ce n’est pas anodin. Le maloya porte une mémoire. C’est une musique des ancêtres, de la terre, de la lutte aussi. Quand elle est bien jouée, elle peut provoquer cette vibration collective, cette sensation d’être tous réunis dans un moment suspendu. C’est ce que je vis à chaque live.

Quel regard portez-vous sur la scène musicale actuelle ? Pensez-vous que le lien entre musiques électroniques et musiques traditionnelles est en train de se renforcer ?

Pendant longtemps, à La Réunion, j’avais l’impression d’être un peu seul à explorer ce territoire. Mais après 2010, d’autres artistes s’y sont mis aussi. Et à l’échelle de la France, voire au-delà, j’ai vu ces dernières années une vraie prise de conscience. Lors d’un marché de la musique à Paris, j’ai croisé plusieurs groupes qui jouaient des musiques traditionnelles de leur région, mais avec des influences rock ou électroniques. Il y a aujourd’hui un mouvement global qui redonne de la valeur aux musiques dites « régionales », qui les remet en lumière, tout en les faisant dialoguer avec des esthétiques contemporaines. Et c’est tant mieux. On est nombreux à construire ces ponts, et le public est prêt.

Grégory Rapuc