Jean-Paul Salomé – Avec Bojarski, j’ai voulu filmer la solitude d’un artiste malgré lui.

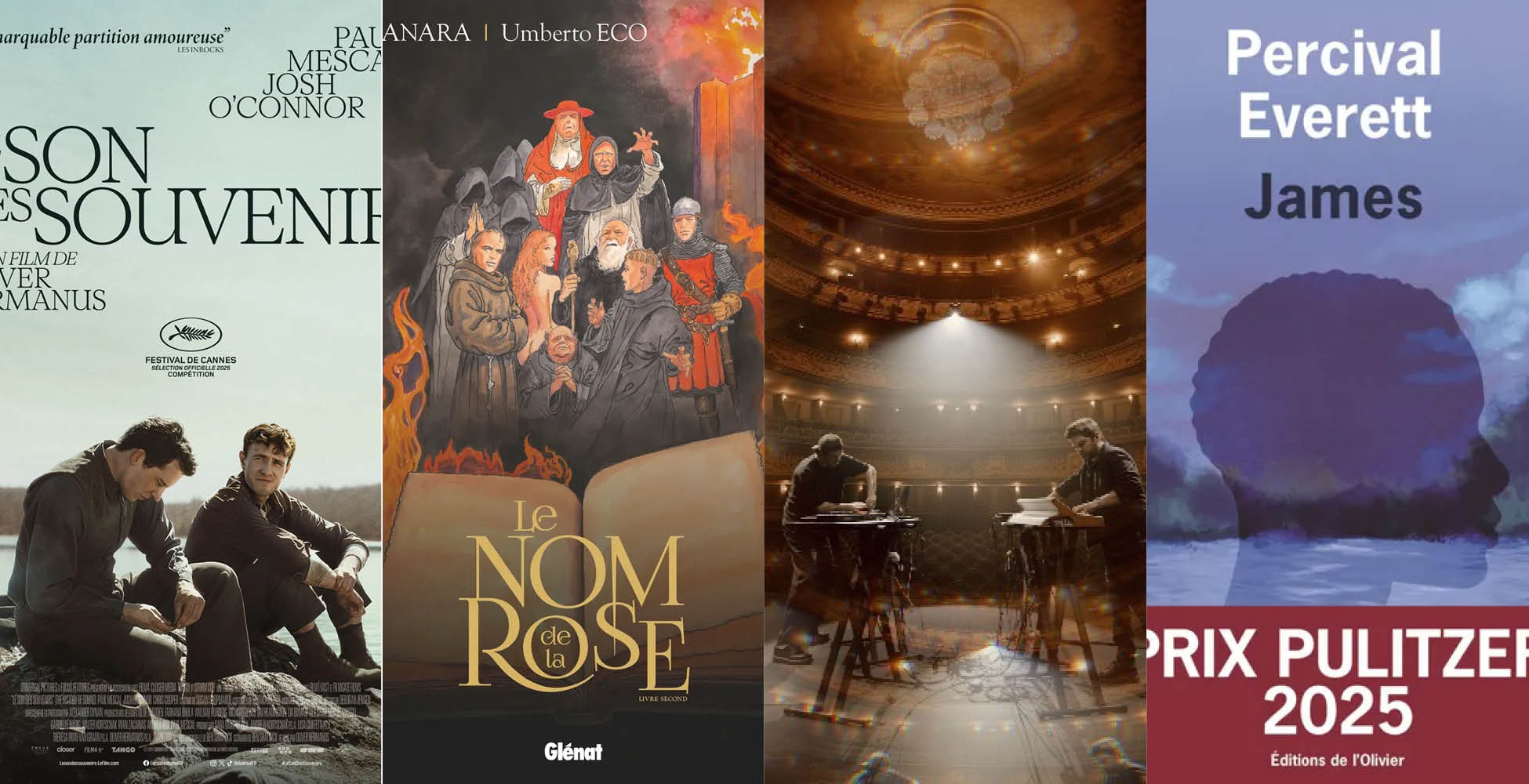

L’affaire Bojarski, un film de Jean-Paul Salomé, sortie en janvier 2026.

Dans L’Affaire Bojarski, en salles en janvier 2026, Jean-Paul Salomé retrace le destin romanesque d’un ingénieur polonais devenu faussaire après-guerre. Rencontre au Pathé La Valette avec un cinéaste qui interroge la frontière entre crime, art et reconnaissance.

Comment vous êtes-vous intéressé à ce personnage ?

C’est un ami producteur qui m’a parlé de l’affaire Bojarski. Il existait déjà un traitement du sujet, mais il ne me convenait pas. En revanche, le personnage m’a immédiatement captivé : cet ingénieur polonais, réfugié en France, brillant mais condamné à l’ombre, était fascinant. J’ai relu toute la documentation disponible et décidé de repartir de zéro. Ce qui m’a touché, c’est sa solitude, sa dignité blessée, son incapacité à trouver sa place. L’histoire d’un homme talentueux que la France d’après-guerre n’a pas su accueillir. On peut très bien comprendre un tel personnage aujourd’hui : ses doutes, sa colère, son besoin de revanche restent d’une étonnante modernité.

Le casting était une évidence ?

Oui, notamment pour le rôle-titre. J’ai pensé à Reda Kateb avant même d’écrire le scénario. Nous nous étions croisés après une représentation d’Isabelle Huppert au théâtre ; en le regardant ce soir-là, je me suis dit : « C’est lui, Bojarski. » Il a ce mélange de force et de mystère, ce visage habité qui porte la solitude sans mots. Je savais qu’il saurait donner vie à un personnage taciturne, souvent seul dans son atelier, sans avoir besoin de dialogue.

Sara Giraudeau, qui joue son épouse, s’est imposée plus tard, avec une lecture très fine du scénario : elle a tout de suite compris qu’il fallait jouer dans la retenue, sans chercher à en faire trop. Quant à Pierre Lottin, son ami dans le film, il a travaillé son accent polonais jusqu’à la perfection ; cela marquait bien la différence entre ceux qui s’intègrent et ceux qui restent en marge.

Quelle est la part de fiction dans ce récit ?

Nous avons voulu rester au plus près des faits, tout en assumant une part de romanesque. La relation entre Bojarski et le commissaire Mattei, par exemple, est en partie inventée : ils ne se sont sans doute jamais rencontrés avant l’arrestation, mais cette confrontation semblait nécessaire au cinéma. Nous nous sommes inspirés d’une longue interview de la femme du véritable commissaire, Émile Benabou, pour qui cette enquête fut une obsession. Il y avait entre ces deux hommes une forme de fascination réciproque ; j’ai voulu la rendre palpable. Même la fameuse scène du verre renversé, qu’on croirait inventée, est authentique – seul le café a remplacé l’eau.

Un film d’époque, mais pas “à l’ancienne”…

Je n’avais pas prévu de revenir à un film d’époque après « Les Femmes de l’ombre », mais cette histoire l’exigeait. Je voulais cependant éviter le poids des reconstitutions et traiter les années 1950 comme un décor vivant, presque contemporain. C’est une période charnière : la fin des illusions de la guerre, la montée d’une petite criminalité, l’émancipation des femmes – on le voit à travers l’épouse de Bojarski, qui prend le volant, s’affirme. Tout cela parle encore aujourd’hui.

Ce qui comptait pour moi, c’était l’émotion, pas les costumes. « L’Affaire Bojarski » raconte la dérive d’un homme vers la création, la solitude de celui qui fabrique de faux billets comme on peindrait un tableau. Un faussaire, certes, mais un artiste au fond – et c’est cette ambiguïté qui m’a donné envie de faire le film.

Grégory Rapuc